近日,温州大学建筑工程学院极脉科技团队研发的海洋管道安全监测系统引发行业热议,多家企业表达合作意向,这项脱胎于深海科考实践的技术成果,已从校园实验室逐步走向产业应用前沿。

时间回溯至2023年,入学不久的杨玉琦加入海底滑坡灾害研究课题组。在一次海洋科考中,甲板上海风的呼啸、探测仪传回的海底数据、深潜器拍摄的管道影像,让她对海底管道的重要性与安全隐患有了深刻认知。“海底管道是国家能源运输的‘生命线’,但海底滑坡灾害规模大、破坏力强,传统监测技术在响应速度和定位精度上存在短板,一旦发生事故,后果不堪设想。”杨玉琦当时便萌生了研发实时监测系统的想法。

这一想法得到导师和同学的积极响应。“国家需要,我们就去做。”秉持开云电竞着这份信念,以杨玉琦为负责人的极脉科技团队正式组建,开启了技术攻坚之路。团队成员践行温州大学“求学问是,敢为人先”的校训,将课余时间几乎全部投入实验室。面对无现成方案的困境,他们从基础原理钻研;传感器精度不达标,就反复调试材料与参数;算法模型不稳定,便在数据堆里深耕细作。

“关键攻坚期,团队连续一周实行黑白两班倒。”杨玉琦回忆道,为验证传感器在高压环境下的稳定性,大家在实验室搭建模拟深海压力的装置,轮流值守记录数据,当分析结果基本符合预期时,团队成员都激动不已。历经两年努力,团队融合多项核心技术,成功研发出海底管道安全监测系统,攻克了传统监测技术的三大关键难题,相关研究已斩获多项重要奖项,申请十余项国家专利、软件著作权,并发表四篇高水平学术论文。

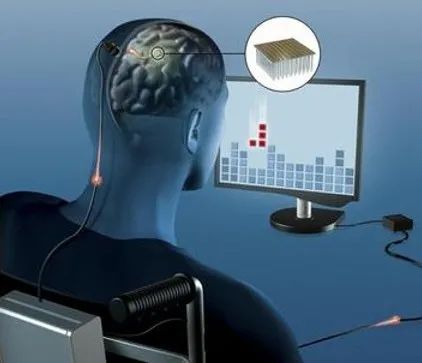

目前,该系统能像“神经末梢”般遍布管道,实时捕捉细微振动与形变,通过智能算法快速判断风险等级并精准定位隐患,响应速度较传统技术大幅提升。这一突破不仅吸引了企业的合作兴趣,也受到多家媒体关注报道,学校领导多次到实验室看望团队成员,为他们加油鼓劲。

“从最初的念头到如今的成果,我们用了两年时间,但这只是新的起点。”杨玉琦望着实验室墙上“守护能源安全”的标语坚定地说,团队将继续深耕,提升技术的稳定性与精准度,为国家海底能源管道安全保驾护航,这是团队的理想,更是责任与担当。

极脉科技团队的探索之路,从海洋科考的灵感迸发,到实验室里的攻坚克难,生动诠释了新时代青年的使命与担当,成为中国青年“求学问是,敢为人先”精神的鲜活注脚,也展现了新时代大学生为国家需求不懈奋斗的精神风貌。(图片由温州大学授权提供)

以上内容为推广信息,所涉及内容不代表本网观点,不构成投资建议、消费建议。