脑机接口(BCI)技术在发展中面临技术成熟度与产业化预期脱节的结构性风险。本文基于技术成熟度等级(TRL)框架,评估稳态视觉诱发电位(SSVEP)、运动想象、P300 等主流BCI 范式的TRL,指出这些范式普遍停留在TRL4–6 阶段,缺乏TRL9 的稳定应用。研究揭示BCI 技术泡沫风险源于BCI 定义泛化、解码性能导向、转化节奏失衡及术语滥用等四维错位,致使科研资源错配与公众认知偏差。文章提出五项应对策略:建立TRL 评估机制、规范术语边界、加强基础研究、完善伦理体系、推动多元治理,以促进BCI 健康可持续发展。

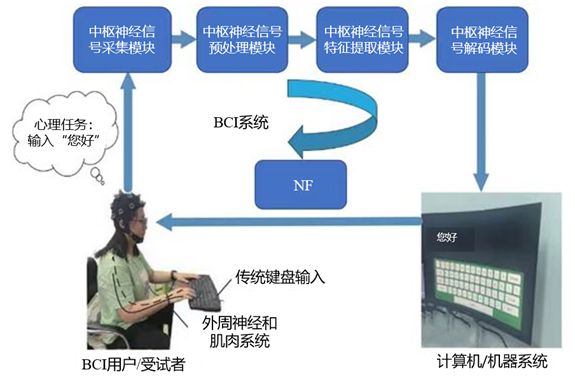

脑机接口(brain–computer interface,BCI)技术是绕过外周神经和肌肉系统,采集编码了用户意图(由研发者设计的BCI范式确定)的中枢神经系统信号(脑信号),通过信号处理、机器学习和深度学习等算法从脑信号中解码出用户意图,并转化为控制外设的指令,把控制结果在线实时反馈给用户以主动调节心理活动策略和脑信号,从而实现大脑与外设的直接交流与控制[1-9],如图1所示。作为神经科学/脑科学、计算机技术、人工智能、人机交互、神经工程等多学科交叉融合的前沿领域,近年来从研究到产业转化均受到高度重视[10]。BCI被寄予在医疗康复、辅助交流、智能控制、脑功能评估等场景中实现“突破性变革”的期望[2, 5]。

然而,BCI技术的关注度快速上升时并未同步伴随其技术成熟度的稳步提高[11]。当前BCI发展呈现出“基础研究不足—应用想象过度—市场炒作先行”的结构性不匹配现象,尤其在术语使用、能力表述与成果包装等方面存在显著偏差[12-13],面临由话语体系推动的技术泡沫风险。部分非交互类脑电产品被冠以“BCI”名义上市,大量应用前景被基于BCI概念泛化而夸大炒作,导致公众、投资者乃至科研机构对BCI技术的范畴、能力边界与发展路径形成误判。

在此背景下,亟需建立与BCI复杂性相适配的技术成熟度、可用性和满意度等评估标准与治理机制。本文基于技术成熟度等级(Technology Readiness Level,TRL)模型[14],从BCI范式、系统能力、话语结构与转化路径四个方面系统分析BCI面临的泡沫风险,并进一步评估泡沫风险对科研信任、社会认知与产业生态的影响。文章最后提出一套面向BCI可持续发展的治理建议,以期在理性认知BCI与其能力边界的前提下推动该技术健康发展。

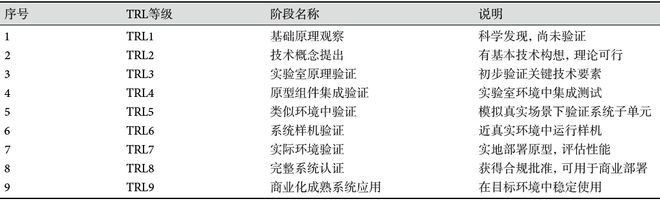

TRL是由美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)提出的技术成熟度评估工具,用于衡量技术从概念形成到最终部署的成熟进程[14],后被欧盟、美国国防部广泛采纳。该模型划分为九个等级(TRL1–9),强调技术在不同阶段所需的验证深度与转化条件[15],如表1所示。TRL不等于“准确率”,而是涉及技术的整个生命周期与部署可行性。

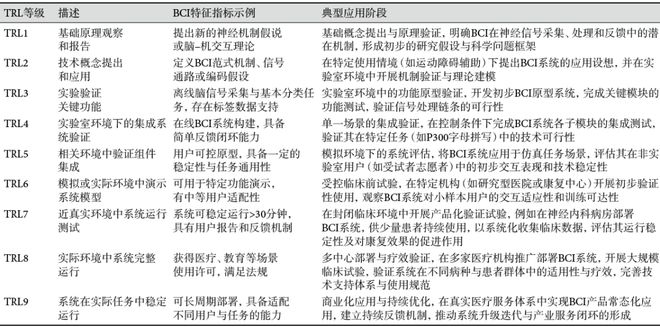

近年来,TRL模型逐渐被引入BCI研究领域,用于评估其各组成模块的成熟度,包括神经信号采集、BCI范式、特征提取、解码算法与反馈机制等。由于BCI系统具有高度复杂性,单一性能指标难以全面反映其整体发展水平,采用TRL分级评估体系对于科研管理与产业转化具有重要意义。为直观呈现TRL模型在BCI技术的具体应用,表2列出了专为BCI技术定制的TRL评估框架。

这一评估框架不仅有助于准确定位不同BCI范式系统所处的发展阶段,也可为研发路径设计与经费资源配置提供决策依据。

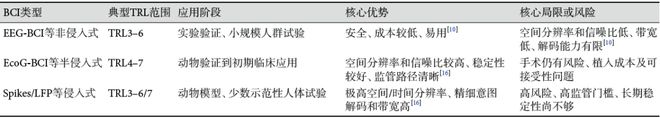

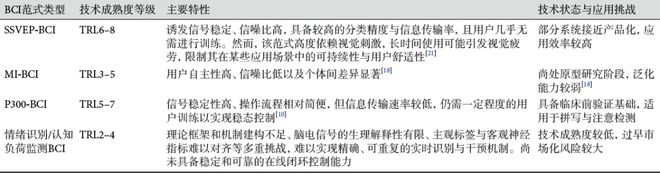

根据表2关于BCI技术的TRL评估框架,表3[10, 16]给出了非侵入式、半侵入式和侵入式BCI的TRL分布与关键特性(包括应用阶段、核心优势和核心局限/风险)。

在表3中,以非侵入式EEG-BCI为例,在TRL3–5阶段,已开展了大量实验室原型系统研究与动物模型验证,并在TRL5阶段进入初步的小规模临床探索。进入TRL6阶段后,部分系统已应用于有限范围的临床试验,例如轻症患者完成光标控制或基于P300的通信任务。此类BCI系统由于无需手术干预,具有较高的安全性和良好的便携性,适用于事件相关电位(Event-Related Potential,ERP)、运动想象(Motor Imagery,MI)控制或一维/低维状态识别等任务,常用于辅助交流与粗粒度的控制[17-19]。然而,其在高精度运动控制场景下的应用仍受限,且用户舒适性、设备美观性与长期佩戴的接受度仍面临实际挑战[20]。

非侵入式BCI系统主要包括三种经典范式:SSVEP、运动想象和P300范式。这三类范式在脑信号质量、用户训练难度、适配性以及TRL等方面呈现出显著差异。近年来,部分新兴方向也受到关注,例如情绪识别试图通过客观的脑电信号识别个体主观体验中的情绪状态。然而,由于情绪标签本质上具有高度主观性与个体差异性,这一尝试在理论上可能存在自相矛盾的悖论。此外,认知负荷监测等应用方向目前尚不具备稳定的在线实时闭环交互控制能力,技术成熟度整体处于较低阶段,仍需进一步突破关键环节以实现可靠的人机协同交互。表4呈现了非侵入式BCI系统经典范式的TRL分布与关键特性。

在表3所示的评估中,半侵入式ECoG-BCI系统目前主要处于TRL4–6阶段。其中,在TRL4阶段,该类系统已完成基于动物模型或体外模型的安全性评估与原型验证;部分项目已进入TRL6阶段,开展了小规模的初步人体临床研究。在TRL7阶段,已有少量中期临床试验正在进行,部分系统已实现患者示范试用。例如,Vansteensel等研究者开发的ECoG系统[21],已被肌萎缩侧索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis,ALS)患者用于控制辅助交流装置。相较于其他类型的BCI,ECoG-BCI系统的转化路径更加明确,部分产品已获得监管机构临床豁免许可[22],具备向更高TRL阶段演进的基础。

在表3中,侵入式Spikes/LFP型BCI主要处于TRL3–5阶段,相关研究已开展大量动物实验和原型系统开发,当前仍聚焦于电极材料、信号稳定性及长期封装可靠性的优化。在TRL6阶段,已有少量早期人体临床试验开始实施,例如BrainGate系统在控制机械臂以及解码单个单元神经元信号方面取得初步进展[23]。然而,进入TRL7及以上阶段的系统仍极为有限,绝大多数尚未开展大规模Ⅱ/Ⅲ期临床试验。由于该类系统涉及深度侵入式植入,其在医疗监管、伦理审批和患者招募等方面面临更高门槛[24]。目前全球临床使用者数量仍较少,永久植入者不超过百人,尽管预计未来一年内该人数可能出现倍增增长,但其商业化路径仍高度受限。

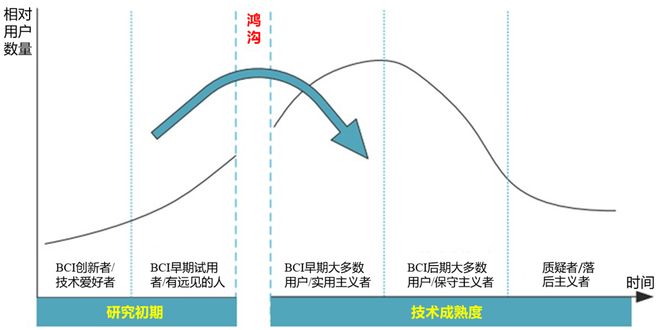

尽管部分BCI系统已接近TRL7–8,但整体而言,BCI技术仍主要集中于TRL4–6的中低成熟阶段,尚难支撑大规模的实际应用或产业转化。新兴技术在产业化过程中常常面临从实验室成果向市场可接受产品转化的障碍,这一过程可由“技术采用生命周期(Technology Adoption Lifecycle,TALC)”模型予以解释。如图2所示,BCI的产业转化路径也需经历从“创新者”和“早期采纳者”向“早期大众”过渡的阶段,而当前其技术成熟度尚未有效跨越“采用鸿沟”[10]。

为了实现BCI系统的广泛应用,亟需开发具备高安全性、舒适性、易用性与美观性的产品,以显著提升系统的可用性与用户体验。然而,进一步分析发现,目前限制BCI系统TRL提升的核心瓶颈主要体现在五个方面:① 编码–解码机制不足。诱发神经编码-意图解码-系统反馈缺乏稳定闭环路径。② 用户适配性较差。训练成本高,佩戴舒适性差,适应性开云电竞科技有限公司与迁移性不足。③ 交互反馈机制不完善。多数系统为单向控制,缺乏脑-机-环境协同闭环。④ 伦理合规机制薄弱。数据保护与审批路径缺失,用户知情权与使用权不明确。⑤ 公众认知存在偏差。技术宣传与真实能力错配,误导公众形成“控脑”幻觉。上述五个障碍共同构成了BCI技术从实验研究走向实际应用过程中需重点应对的转化瓶颈。

技术泡沫指技术尚未成熟、路径不明却在媒体炒作与资本驱动下被过度期待,最终因无法兑现而崩溃[25]。BCI技术也面临类似的泡沫风险,尽管在神经机制、范式构建及闭环反馈方面取得进展[26],但BCI术语泛化、功能夸大和非理性资本投入导致研究、开发、转化及传播存在结构性风险。下面首先从研究、开发、转化与市场四个维度分析BCI泡沫风险的表现与成因,并探讨其对科学技术、产业及公众认知的影响,然后解析BCI术语误用与话语失真,即BCI认知偏差的语言基础。

在BCI的发展过程中,技术泡沫风险的成因呈现出多维交织的结构性特征。当前BCI技术泡沫主要可归因于四个结构性维度的系统性偏差[9, 12]:

(1)研究层面。BCI定义不清晰与范式错位。一些研究未能明确区分闭环BCI与一般脑信号检测,将缺乏神经编码机制的系统误称为BCI;此外,BCI常与神经调控或肌–机接口混淆,导致学科边界模糊、范式错位,妨碍了理论体系的清晰发展。

(2)开发层面。在BCI研究中,分类准确率因易于量化和优化,常被视为系统性能的核心指标,导致研究者在系统开发中过度聚焦算法表现,忽视了用户负担、交互效率和整体可用性等关键因素。这一倾向促使模型在受控实验中反复调优,却缺乏跨个体、跨任务和跨场景的泛化能力,最终造成所谓的“解码幻觉”:研究者将实验条件下的高解码精度误认为系统可用性,而忽略了真实环境中用户状态波动、信号质量下降及操作容错率等对系统稳定性的挑战。

(3)转化层面。忽视TRL等级与伦理合规性。多数BCI系统尚处于TRL4–5阶段,未经足够样本量的随机双盲对照临床验证即进入市场;缺乏严格的伦理审批、功能评估与备案机制,出现“伪转化”现象,影响科研资源配置。

(4)市场层面。宣传失真与误导公众。宣称“读脑/读心”“写脑”“控脑”“意念控制”等超出了BCI的能力边界,模糊BCI与脑健康、心理评估产品的边界,引发公众误解与信任危机。

这些维度相互交织,构成BCI泡沫化趋势的系统性风险:当研究缺乏科学建构、开发脱离真实应用需求、转化忽视成熟度控制、市场又夸大宣传时,前沿性和神秘感的BCI领域易陷入“高预期–低兑现”的典型技术泡沫循环。因此,有必要从系统治理与评估框架角度开展干预,遏制不实预期的扩散与不成熟产品的滥用[27]。

BCI泡沫风险的形成不仅源于技术跃迁节奏的失衡,还深受话语失真的系统性影响。当前,BCI术语的滥用与功能夸大现象普遍存在,主要可归纳为五类失真表现:① 定义混淆类。将脑功能监测、神经调控等非交互系统称作BCI,将神经刺激设备包装为BCI产品。② 术语滥用类。滥用如“读脑/读心”“写脑”“控脑”“意念控制”“心灵感应”等词汇误导公众。③能力夸大类。夸大BCI系统的准确率、普适性与无训练性能,宣称“无需学习即可脑控一切”。④ 伦理忽视类。通过规避隐私泄露与用户知情机制,营造出一些BCI系统在教育、医疗等敏感场景中已具备成熟应用条件的印象,从而削弱公众对其应用边界与伦理风险的应有认知。⑤ 产品伪装类。普通脑电仪器打上“BCI”标签,以高价销售,缺乏反馈机制或在线处理能力。

这些行为误导公众认知,模糊技术边界,干扰科研方向、产业投入与监管判断[28]。术语泛化、机制缺失、工程跃进、资本驱动与媒体炒作的叠加,共同构成了BCI泡沫风险的多重因素。若不加以干预,易导致技术评估失真、资源错配与公众信任流失。

为避免BCI泡沫趋势,应建立以TRL为核心的BCI系统性评估机制,规范其术语使用,厘清相关技术边界,强化伦理约束[29]。当BCI技术预期远超实际成熟水平时,系统性风险的爆发几乎不可避免。

尽管BCI常被赋予“意念控制”“思维解码”等理想化期待,当前技术能力仍集中于结构化任务中的受控解码与初步反馈。已取得的成果包括基于SSVEP、运动想象及P300的脑信号分类,脑信号反馈辅助康复,ALS患者的辅助交流系统[30],以及神经—行为闭环平台在认知研究中的应用。

然而,BCI尚不具备识别自由意图、无训练泛化、语言/思维内容解析或连续自然控制等关键能力,认知增强类产品也缺乏足够样本量的实证支持。BCI系统普遍存在训练成本高、通用性差以及鲁棒性不足等技术瓶颈问题。

明确并认知BCI能力的现实边界与未来发展愿景,是科学传播与技术治理的基本伦理要求(伦理底线]。未来BCI的发展应聚焦于神经编码机制的深入理解、自适应人机交互策略的构建以及闭环反馈体系的优化,从而提升系统的个体适配性与跨任务泛化能力。相反,忽视BCI能力边界、盲目夸大其技术潜力的炒作行为,不仅会削弱科研体系的公信力,也可能在公众层面引发对技术的误解,最终阻碍BCI技术的稳健发展。

在高新科技领域,泡沫风险并非单一市场行为,而是一种由过度宣传、预期错配与验证缺失共同驱动的系统性风险[25]。对BCI技术而言,其泡沫风险不仅体现在商业失败和投资风险,更可能对科研生态、企业发展、资源配置与社会认知带来深远的负面冲击。若风险失控,BCI泡沫的代价将以科研失衡、市场混乱与信任流失的形式外溢至全社会。

如果BCI出现泡沫,首要受害者往往是基础科研本身。在“技术变革”“读脑/读心”“写脑”“意念控制”和“控脑”等宣传驱动下,部分科研机构为获取政策支持与经费资源,倾向于夸大尚处于TRL2–4阶段技术的成熟度,将其包装为可商用系统。这种对BCI能力的高估会导致研究浮躁,基础理论被边缘化,范式设计与神经编码等关键问题缺乏系统积累[30, 33]。更严重的是,部分研究违背科学规范,忽视对照实验与统计检验,追求短期可视化成果,损害科研诚信,损害了技术复现性,动摇了学术信任。

在BCI泡沫趋势环境下,企业普遍面临“快速量产高新科技”的压力。一些初创公司在BCI系统验证尚未完成前即进行硬件包装与市场投放,形成“概念先行、性能缺位”的伪产品。例如,当前市场中存在大量以脑电技术为卖点的消费类产品,其信号处理机制多仅依赖于简单的脑电功率变化检测,缺乏完善的解码模型与闭环反馈结构,难以实现对用户线]。这类技术实现路径与宣传语义之间存在显著偏差,导致用户体验不佳、系统鲁棒性不足,产品通常在短期内即遭遇市场信任危机。这一类伪创新产品的扩散不仅削弱了企业自身的公信力,也易误导资源配置与投资判断,从而压缩了真正具有科学积累与转化潜力的项目发展空间。

BCI泡沫趋势呈现显著的术语误导与技术非理性倾向。“读脑/读心”“写脑/控脑”“意念控制”等表述被广泛用于尚无闭环能力或稳定交互机制的系统,夸大实用性,误导资本与公众,造成预期偏差。一些仅具备脑电采集功能、缺乏系统验证与伦理审查的设备,常借助脑信号可视化效果和视觉导向型营销策略进入市场,宣传与实际脱节,导致产品退市率高、企业快速退出,暴露“概念先行、验证滞后”的结构性风险。

同时,夸张性传播正在侵蚀公众的科技认知基础。“意念驾驶”和“控脑”等表述放大了BCI能力,用户体验落差会引发认知失调与信任危机[34]。尤需警惕的是,部分机构将未经严格验证的BCI设备应用于儿童注意力训练或心理干预,缺乏伦理评估与适配机制,其潜在安全与伦理风险不容忽视[31, 35]。

国际经验表明,BCI的发展长期面临“技术–认知落差”问题,即技术能力与社会认知的系统性错配,成为BCI泡沫生成与行业波动的重要机制。部分早期商业产品在遭遇技术瓶颈与市场降温后转向科研平台与脑数据服务[36-37],提示未来发展亟需以功能验证与合规审查为前提。

尽管BCI技术具有重要的科研价值和潜在社会效益,但其发展正面临“技术成熟度不足”与“产业转化过热”并存的结构性张力。在现阶段及未来几年,若不对BCI的能力边界认知与发展路径加以理性评估与引导,该技术的泡沫风险可能会对科研信任、市场秩序与公众认知带来长期损害。为此,基于前述分析,本文提出五项具有系统性、前瞻性和可操作性的路径:①构建基于TRL框架的BCI-TRL分级评估体系;②构建BCI术语体系与关键概念的标准化框架;③强化BCI基础范式构建与神经编码机制的系统研究;④完善BCI伦理治理体系与用户神经数据权利保护机制;⑤构建多元协同参与的BCI治理生态体系。这些路径不仅回应了当前BCI发展中的关键挑战,也为实现其长期科研价值与社会效益提供了系统支撑。下面将围绕这些路径逐一展开探讨。

针对当前BCI领域技术发展阶段参差不齐的现状,有必要建立以TRL为模型框架的分级评估机制。以NASA提出的九级TRL模型为参考[14],该框架为前沿技术提供了从基础原理(TRL 1)到实际部署(TRL9)的系统路径,强调逐级验证与可用性检验。目前BCI项目覆盖从TRL2(技术概念形成)到TRL7(原型系统在实际环境中运行测试)的多个阶段,但大多数研究或产品并未明确标注其所处的技术等级,导致科研申报、成果评价、伦理审批乃至市场推广中出现“评估真空”。已有研究提出,BCI的成熟度应综合考虑系统功能验证、用户适配性、反馈交互效果与伦理可行性。因此,建议将TRL模型正式纳入BCI研发与管理流程中,作为科技项目立项、伦理审查、产业转化和注册备案的统一参考标准,以规避“未经充分验证即推向应用”的路径风险。

BCI领域术语使用高度混乱,术语泛化与误用已成为造成技术泡沫的重要推手。例如,将情绪识别(试图以客观的脑影像方法离线计算或分类个体的主观情绪体验)或脑电监测称为“BCI”,不仅混淆了技术定义,也误导了公众期待。

已有研究对术语滥用现象进行了系统分析[36],指出“术语边界模糊–关键概念定义缺位”正侵蚀着BCI的研究生态。本文提出,应构建以“范式–编码–采集-解码-反馈–交互”为核心的术语标准框架,明确划分BCI与神经调控、认知评估、可穿戴监测设备等邻近领域的界限。

国际上也有类似建议,认为术语标准化不仅有助于学术共识的建立,也是后续伦理监管和用户教育的基础[36-37]。

BCI系统高度依赖任务范式,但当前研究多集中于解码模型的优化,较少关注“意图–神经–信号”三元机制的系统建模。真正的BCI技术进步应建立在对神经编码机制的深入理解之上,而非仅依赖分类算法的改进。为提升BCI的通用性与适应性,需要加强跨模态神经信号建模、范式迁移学习及反馈机制优化等基础研究[30, 38],并特别关注脑–机共适应系统的构建。未来应推动神经科学、心理学、语言学与人因工程等领域的深度交叉协同,以夯实BCI发展的理论基础[39]。

BCI系统采集的神经数据属于高度敏感的“脑数据”,涉及思维隐私与意图表达,需在伦理层面设立前置门槛[37, 40]。神经权利理念强调,应立法保障用户的心理隐私、认知自由与精神完整性,该观点已获多项国际政策支持,包括智利宪法中关于“脑数据不可交易化”的修订提案 [41]。因此,建议完善治理机制,如:建立伦理审批标准与平台,确保所有BCI设备上市前进行审查;明确用户对脑数据的访问权与撤回权;对儿童、老年人等特殊群体设定更严格的使用条件;要求企业在宣传中公开系统误触率、训练成本等关键性能指标,防止隐性误导。

BCI技术的生态可持续发展不仅依赖于研究者与开发者,还需政府、企业、监管机构、媒体和公众的协同治理[42]。研究表明,若用户期待长期被过度宣传误导,将削弱开云电竞科技有限公司公众信任,阻碍技术的社会接受[43]。因此,应从系统层面构建治理机制,包括:①政策层面制定以TRL为核心的成果认定与推广制度;②研究层面建设跨学科实验平台及共享数据标准;③企业层面建立技术能力透明披露与产品可用性报告;④媒体层面推进科技传播伦理审查,遏制夸张宣传;⑤教育层面将BCI的能力边界纳入高校科普教育中,促进理性认知。

BCI作为融合神经科学、计算机技术与人工智能等多学科交叉前沿领域,正逐步拓展其在医疗康复与人机交互等应用场景中的潜力。然而,BCI从基础研究走向产业转化,亟需建立在对其真实技术成熟度的理性认知之上。本文引入技术成熟度等级TRL模型对BCI系统的发展阶段进行系统评估,结果表明,当前多数BCI系统仍停留在原型验证或受控实验阶段,距离大规模实际应用尚存在显著差距。

BCI领域存在术语混用、功效夸大及伦理缺失等结构性泡沫风险,扰乱资源配置,损害创新环境与公众信任。该风险既源自资本与媒体炒作,也反映了学界对能力边界认识不足。

因此,构建基于TRL模型的BCI技术成熟度分级评估体系,推动术语规范、关键神经机制研究与伦理监管体系的完善,并强化政产学研的协同治理机制,期望成为防范BCI泡沫风险、促进其技术生态可持续发展的关键路径。这一系列方法将有助于实现BCI系统从实验室原型向实际社会应用的有效转化。

进一步而言,BCI未来应在防范风险前提下推进多场景应用发展。在医疗康复领域,重点推动多中心临床验证,增强系统稳定性与适配性;在教育与认知增强领域,评估干预效果与公平性;在军事及高风险应用领域,强化系统鲁棒性与伦理约束。同时,应构建跨学科评估机制,建立第三方验证体系,并提升公众对BCI能力边界的理性认知,推动BCI向稳健、可信的多元应用场景持续发展。

作者贡献声明:伏云发为论文的选题、层次结构设计、主要撰写、审核和负责人;鲁海晨负责文献调研和初稿的写作。